알립니다

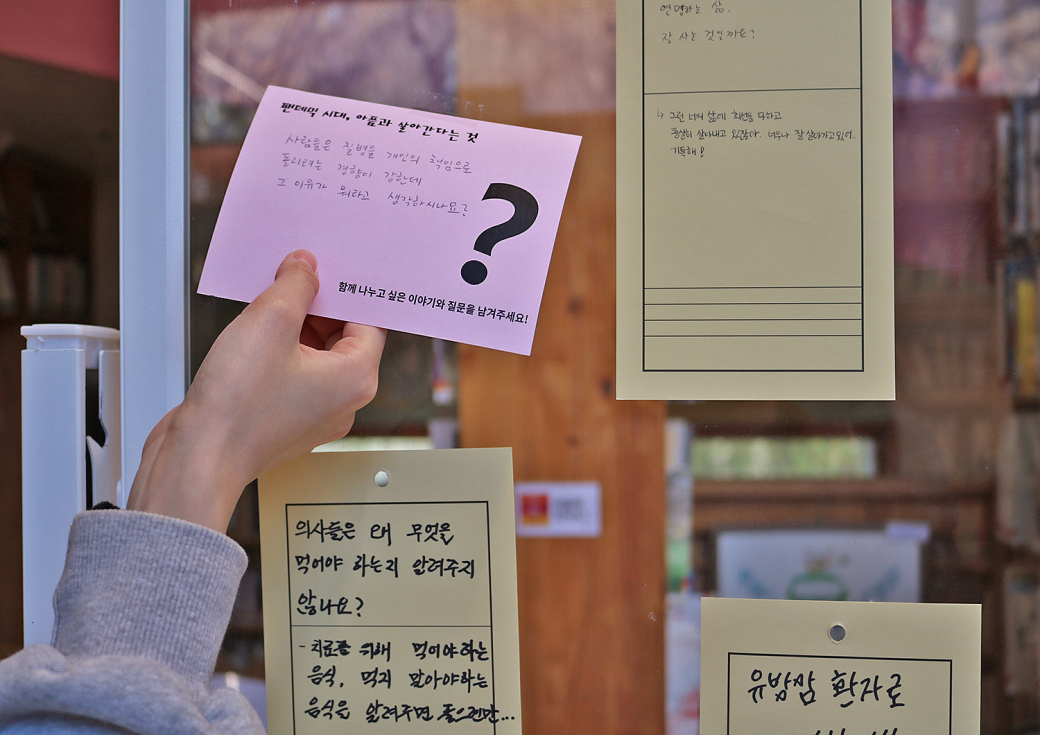

[마을포럼] 사전질문_팬데믹 시대, 아픔과 살아간다는 것

<판데믹 시대, 아픔과 살아가는 것 : 사전질문>

포럼에 앞서, 레퍼런스 패널 두 분에게 보내드렸던 사전질문을 공유합니다.

Q. 2월부터 '우한폐렴' '우한 코로나' '코로나19'를 거쳐 코로나를 명명하는 단어도 변경되었는데,

무심코 쓰고 있지만 사실은 특정인에 대한 분노(?)를 강화하는 단어에는 무엇이 있는지 궁금합니다.

우리가 하지 말아야 할 것, 해야 할 것을 구체적으로 알고 싶어요. 내 옆에 있는 이웃을 북돋을 수 있는 방향으로.

Q. 포스트 코로나 이후에 우리가 다시 친밀한 접촉에 대한 시선을 되찾을 수 있을까요?

Q. 커먼즈 의료에서 제일 중요한 요소는 뭘까요?

Q. 언론을 비롯해 혐오를 조장하는 정보들이 여과 없이 쏟아지고 있잖아요.

감정을 배제하고 사실을 받아들이기 위해 어떤 것이 필요할까요?

Q. 아픔을 마주하던 시기에 아픈 게 왜 아픈지, 표현할 언어가 더 없어 아팠습니다.

작가님의 책이 나오면서 아픔에 대한 이야기가 활발해지고 있는데,

작가님이 물꼬를 틔워주기 전에는 질병 서사를 다룬 책을 찾아보기 힘들었던 것 같아요.

(특히 생애주기와 생산성을 강조하는 한국 정서에 맞춘)

작가님이 글을 쓰기 시작했을 때 든든한 길라잡이 같았던 책들이 있는지?

Q. 아픔을 마주한 이에게 해야 할 것, 하지 말아야 할 것.

매뉴얼 같은 것은 절대로 있을 수 없다고 하셨지만, 지금의 작가님의 생각을 들어보고 싶어요.

Q. 작가님이 '돌봄 두레'를 만들 수 있다면, 그리고 예산 제한이 없다면!

그 두레는 어떤 모습일지 궁금해요.

Q. 생로병사는 인간의 자연스러운 현상인데 왜 유독 아픈 것에 대해서만 편견과 가치 판단을 부여할까요?

사람들은 질병을 개인의 책임으로 돌리려는 경향이 강한데 그 이유가 뭐라고 생각하시나요?

Q. 젊고 아픈 사람에게는 "너는 나이도 어린데 벌써?" 식의 말이 많잖아요.

저는 20대이고 몇 년째 직장생활을 하고 있는데, 처음 몇 년 동안은 아프다는 이유로 쉰 적이 몇 손가락 안에 꼽히는 것 같아요.

올해는 코로나로 '아프면 쉬자!' 하는 분위기가 생겨서 비교적 컨디션 조절을 할 수 있었어요.

그런데 휴가를 낼 때 머리는 '쉬어야지. 미안할 일이 아니야.'라고 생각하지만

마음은 '고작 이 정도로 휴가를 내도 되나?' 하고 죄책감이 들더라고요.

제가 쉬면서 다른 동료 직원들이 더 일이 많아지는 것이 미안하고요.

건강중심사회에 의문을 제기하고, 또 당당하게 부닥치고도 싶은데 뻔뻔해지기가 쉽지 않아요.

작가님도 지금도 가끔은 휘청하실 때가 있다고 했지만,

지금까지 쌓아온 '아파도 안 미안하게 구는 법'을 알려주실 수 있으세요? 좀 뻔뻔해지는 팁이 궁금해요.